RAPHAËL MONTICELLI

/ Bibliophilie

Ce texte figure dans l’ouvrage de bibliophilie éditée par la Diane française à l’occasion de l’exposition de travaux de Martin Miguel en décembre 2018

Une image surgit

traverse le regard

agite dans le fond de nos crânes

les couches du temps

heurte

d’autres images

les brise

s’y mêle

La nuit s’efface

apparaissent alors

des silhouettes de point de jour

++++

Voici l’une de nos plus constantes préoccupations (j’allais écrire obsessions) : la peinture paléolithique. Et c’est aussi l’un de nos plus anciens sujets de conversation. Retour ligne automatique

Je dis « nous » en pensant à mes tout premiers amis peintres, aux premières rencontres avec eux, mes contemporains. La langue française ne dispose que de cet adjectif, « contemporain » là où, en italien, je dirais « coetanei » : c’est à dire « de mon âge », « de ma génération ». Et les deux premiers d’entre eux : Noël Dolla et Martin Miguel.Retour ligne automatique

Je vous parle des années 60-70. Leroi Gourhan avait publié Le geste et la parole en 65, et Préhistoire de l’art occidental en 66. C’est de ça que nous nous nourrissions, hors études universitaires. Lascaux avait été découverte -les archéologues disent inventée - depuis moins de trente ans. Et nous parlions de ça. Chauvet ne devait l’être que près de 30 ans plus tard. Nous ne pouvions pas parler de Chauvet.Retour ligne automatique

Lascaux était pour nous, comme pour tout le monde, le plus ancien témoignage de l’art dans les sociétés humaines : deux dizaines de milliers d’années nous en séparaient. Près de deux autres dizaines séparent Lascaux de Chauvet. Retour ligne automatique

Ce que nous ressentions, quand nous évoquions Lascaux, c’était la troublante permanence de l’art. Lascaux mettait ainsi en défaut toute notion de progrès, au moins dans ce domaine. Ce que nous percevions, c’était la netteté des formes, la force évocatrice des images, la pertinence des couleurs. Ce que nous comprenions, c’était la justesse du rapport à un espace, à son format, à ses accidents. Ce que nous évitions, c’était les interprétations. Elles foisonnaient déjà. Nous hésitions à imaginer la forme de société, le « modèle social » qui avait pu favoriser ce type d’activité. Nous butions forcément sur les idées, les rêves, les visions qui pouvaient motiver cette émergence des formes. De la même façon, nous nous interdisions d’imaginer les formes sociales à venir que nous espérions, celles qui devaient remplacer inéluctablement le monde peu aimable dans lequel nous vivions.

++++

La nuit s’efface

apparaissent

les silhouettes de point de jour

On dit que c’est l’aube

une promesse

la promesse première du jour

promesse d’alliance

quand le noir s’efface

que les couleurs encore trempent

dans le blanc

++++

Il aura fallu longtemps - presque toute une vie - pour que nous comprenions combien la découverte de l’art paléolithique avait bouleversé tout l’art de notre temps. Presque toute une vie pour comprendre que si ces artistes (définitivement des artistes, quoi qu’en dise l’histoire de la langue française qui fait naître art et artiste au XVIIIème siècle) n’étaient pas nos « coetanei », ils étaient pourtant, de fait, nos contemporains. Artistes contemporains au même titre que Picasso, Mirò, Soulage, Tapiès et tant d’autres, les artistes de Lascaux et, plus tard, ceux de Chauvet. Entrés dans nos références contemporaines juste avant nous : ceux de Lascaux ; juste après nous : ceux de Chauvet.

En avons-nous rêvé de passer ne serait-ce qu’un bref moment dans l’une de ces grottes ! Quelle émotion en aurions-nous connue ? Nous avons, au moins Miguel, Charvolen et moi pour en rester à notre petit groupe des années 60, nous avons pu voir les extraordinaires répliques de Lascaux IV et Chauvet. Travail d’architectes et d’ archéo- de toutes sortes, d’ingénieurs, de techniciens, d’artistes. Au bout de cinq à dix minutes de séjour dans la réplique, on y croit. Mais le climat particulier des grottes authentiques, les dimensions vraies, la roche réelle, les odeurs, les courants d’air, ces mille détails pour la plupart imperceptibles, qui façonnent une émotion... Mais notre propre savoir. Notre conscience d’être « dans le vrai » et qui change tout... Tout cela nous manque, assurément.

J’ai souvent dans la poche une réplique de la petite sculpture de la dame de Brassempouy. Une excellente réplique, dont je n’ai pas su percevoir en quoi elle était différente de la sculpture authentique. Il est vrai que je n’ai pas tenu en main l’authentique : je l’ai vue dans sa vitrine, derrière sa vitre, dans l’éclairage parcimonieux de la salle Piette. Quoi qu’il en soit, quand je regarde, cette réplique, dans ma main ou sur son étagère, je crois voir la vraie, et l’émotion qui flottait dans la salle du musée de Saint Germain en Laye, d’où elle ne sort jamais, me revient par bouffées.

++++

Quand les couleurs encore

trempent dans le blanc

une image surgit

traîne avec elle le goût des paradis

perdus

la forme nourricière

d’une bête au mufle de neige

au souffle chaud d’orage

La nuque en frémit

La main

la saisit

donne forme

à

l’espace

++++

Miguel a osé habiter l’iconographie préhistorique. Il a osé mettre ses mains, ses matériaux ses outils dans les formes de Lascaux. Il a osé retrouver, rechercher, évoquer les formes enfouies. Et quels débats cela a fait entre nous ! Il a d’abord travaillé ce thème avec et pour le poète Michaël Glück. Pouvions-nous rêver d’un plus fiable intercesseur ?

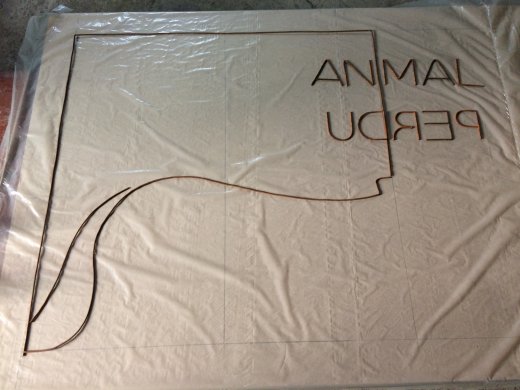

Pour réaliser ce travail avec Glück - ce livre d’artiste - Miguel a libéré le cordeau dont il se servait pour inscrire des lignes droites sur ses pièces en béton. Il lui a laissé d’abord les formes aléatoires que lui donnait la chute. Puis il en est venu à s’imposer une forme et à imposer une forme au cordeau ou au fil de fer ou de cuivre, plus docile sous ses doigts, par lequel il a remplacé le cordeau. Il est allé chercher la forme comme à l’origine des formes : ce taureau, deux fois forme-origine : forme antique dans la main de l’homme, force animale toujours agissante dans notre imaginaire.

Je dis « dans notre imaginaire ». C’est-à-dire non pas en image définitivement fixée, mais comme surgissant dans la conscience, comme apparaissant (soudain) au regard de l’inventeur. Comme flottant dans l’espace rêvé de la grotte rêvée, et dans la mémoire qui rêve d’en rêver. Forme esquissée, forme incomplète que notre mémoire s’efforce de compléter.

++++

La main saisit l’image

donne forme à l’espace

image trouble

qui se confond

dans la brume mêlée à un moisi d’humus

au flottement des branches aux nuages

de feuilles

au souvenir des neiges

au roches erratiques

aux parois de silence

Elle se fond

dans les grains de grès et de calcaire

prend la forme

des espaces auxquels elle donne forme

trouble

balise du temps

l’eau s’infiltre s’écoule

Elle laisse écrans traînes

voiles et colonnes

++++

Dès l’origine de son travail, parallèlement aux matériaux rigides - bois (usiné ou brut) polystyrène, pierre, carton, métal et béton - Miguel a travaillé les matériaux souples - toile, coton, papier, corde, fil et cordeau. On notera que ces choix sont autant déclinaisons des deux matériaux de la peinture classique : rigide, le bois (qui donne d’abord, à proprement parler, le « tableau » puis le châssis) ; souple, la toile (à laquelle le châssis donne une apparence de rigidité), et qu’il en a ainsi exploré les propriétés, les avatars et les combinaisons. On notera aussi que le tableau classique, toile tendue sur châssis, comme son prédécesseur, la surface de bois, figure le mur : mur sur lequel on dépose des traces, mur sur lequel on accroche le tableau. On se figurera aisément que lorsque Miguel en arrive à travailler le béton, c’est dans l’intention de revenir au mur initial, et à la paroi originelle. Notons que le ciment se présente sous deux aspects : poudre et pâte fluide-souple d’abord, bloc dur-rigide ensuite.

Ce qui est remarquable dans l’art de Miguel, c’est que le « support », béton, toile ou papier ne précède pas les formes qu’il supporte. Depuis ses tout premiers travaux, l’artiste élabore en même temps le support et les formes. Les éléments qu’il emploie pour constituer l’objet plastique (l’œuvre, la pièce) produisent à la fois la qualité et le format de ce que nous percevons comme « support », et les traces, marques, signes que nous percevons comme formes et colorations.

Lorsqu’il utilise le ciment, les granulats, les tiges métalliques, ce n’est pas pour produire un mur nu, surface sur laquelle il va poser ses traces, figures et couleurs. En fait, il associe aux divers agrégats des éléments qui laisseront traces et formes.

++++

L’eau s’infiltre s’écoule

laisse écrans traînes voiles et colonnes

Un orage prend fin

À l’abri du surplomb rocheux

le monde apparaît en symphonie de voûtes

grottes ventres crânes

voûtes du dedans

forêts

ciels de jours et de nuits

voûtes du dehors

Entre dehors et dedans

corps nomades

bouches orantes

regards flottants

++++

Le travail de Miguel, de 1968 à ces dernières années, disons avant l’apparition des empreintes de cordeau, semble se construire autour du duo support/ peinture, comme si la préoccupation du dessin était occultée. L’introduction du cordeau, et son utilisation à contresens de son usage par les professionnels du bâtiment, a produit le dessin, rectiligne d’abord, aléatoire ensuite, contraint enfin. Ces dernières affirmations appellent une nuance et un questionnement.

La nuance concerne l’absence du dessin avant l’utilisation du cordeau. Il est vrai que Miguel s’inscrit d’abord dans une tradition de la primauté de la couleur sur le dessin. On aura du mal à trouver dans sa production des exemples de couleur contrainte, enfermée dans un dessin préalable. Indéniable primauté de la couleur, donc. Statut cependant particulier puisque, comme je l’évoquais plus haut, la couleur n’est pas déposée sur un support, mais contribue à le constituer. Ce faisant, la couleur ne détermine pas seulement un masse : elle définit un format, les limites inattendues des supports de Miguel, et des relations de formes entre les couleurs utilisées : aussi aléatoires que ces relations puissent apparaître, et si volontaire que soit cet aléatoire, il fait apparaître des frontières entre les formes : le dessin de la diffusion des masses de peinture.

Cela dit, il y a une différence de nature entre ce type de dessin, produit mais non projeté, et le dessin né de l’utilisation du cordeau.

La forme en est d’abord rectiligne disais-je plus haut. Elle devient aléatoire quand elle résulte du jet ou de la chute du cordeau. Depuis quelque temps, elle prend appui sur les images préhistoriques... Voilà le lieu du questionnement.

Les exemples d’artistes s’inspirant plus ou moins directement des formes et des dessins de l’art paléolithique ne manquent pas dans l’art moderne et contemporain. De Mirò à Barcelo ou Hill, de Viallat à Alocco, on les compte par centaines. Chez Miguel ces formes n’apparaissent que ces dernières années de sorte qu’on pourrait y voir une double rupture dans son travail : l’irruption du dessin traité comme tel, première rupture, la présence de formes aisément reconnaissables, se référant au paléolithique, deuxième rupture.

++++

Corps nomades

bouches orantes

regards flottants

Un orage prend fin

Le ciel s’égoutte

L’eau

avale

le déferlement de lumière

le disperse

en divise les composants

multiplie les couleurs

Dans le ciel du jour

une arche hors d’atteinte

++++

Première rupture : le dessin

Cela ne fait aucun doute. Même si j’écrivais plus haut que le dessin a toujours été présent dans les œuvres de Miguel, il était induit, non projeté. Désormais le dessin résulte d’une volonté. Les œuvres de la dernière période s’organisent autour du dessin. Il y a donc bien eu rupture, orientation nouvelle. Toutefois, si l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit que le dessin joue, chez Miguel, un rôle tout à fait différent de celui que nous lui connaissons dans l’art.

Reprenons les choses simplement : dessiner, c’est déposer une trace sur un support avec des outils de marquage. Miguel procède de façon tout à fait différente puisqu’il dessine en dehors de tout support. Il définit une forme, avec un fil de fer ou de cuivre, ou avec un cordeau, appelons ça un gabarit. Puis il construit le support, béton ou papier, autour de ce gabarit. Une fois le support réalisé, l’artiste enlève le gabarit qui a laissé sur le support une empreinte que nous percevons comme dessin. Miguel dessine, mais il n’utilise ni les outils, ni les supports du dessin. Mieux : il inverse la relation entre le dessin et le support. Mieux : alors que le dessin résulte habituellement d’un ajout, chez Miguel, il résulte du retrait du fil de fer ou de cuivre, ou du cordeau. Nous n’aurons aucun mal à rapprocher la démarche de Miguel lorsqu’il dessine, de celle qu’il adopte lorsqu’il peint. S’il y a rupture, c’est dans le choix de ce qui est traité. Il n’y a pas de rupture dans la démarche.

Pour le dire autrement, Dans ses derniers travaux Miguel intègre le dessin et le traite comme il l’avait fait auparavant pour la peinture.

++++

dans le ciel du jour

l’orage prend fin

apparaît alors

une arche hors d’atteinte

Quel que soit notre effort

notre marche sera vaine

Jamais nous n’atteindrons le pied de l’arche

Et nous savons aussi

qu’elle

s’effacera

Une image surgit

et derrière elle

la main qui l’a formée

++++

Deuxième rupture : le recours aux modèles paléolithiques

Quand j’ai demandé à Miguel : « et pourquoi te réfères-tu à des modèles paléolithiques ? », il m’a répondu : « parce que je ne voulais pas recourir à des formes identifiables comme miennes » . Nous avons alors repris notre dialogue sur notre méfiance à l’endroit de l’expression personnelle, de l’art comme déversoir des sentiments, des affects, de la psychologie ; notre volonté d’éviter les manifestations intempestives de l’ego. Je lui ai dit : « Mais tu pouvais choisir mille autres images puisées dans l’iconographie perçue comme artistique ou non... Comme le font les Pop, ou les Nouveaux Réalistes, et des quantités d’autres ; comme le fait notre ami Alocco qui a puisé ses images dans Lascaux comme dans toute la peinture, ou l’imagerie quotidienne... » Notre discussion nous a conduits à préciser que l’iconographie paléolithique avait une autre qualité : elle est perçue comme une origine. Miguel conclut « j’ai voulu donner une image qui ne soit pas de moi et qui se réfère à l’origine de l’art. » Il précise : « outre le fait que je ne veux pas utiliser des formes miennes, j’utilise les formes du paléolithiques. Premièrement parce que c’est la pratique du mur qui me renvoie à elles, deuxièmement parce qu’elles sont à l’origine du rapport support/dessin et de la primauté du support sur le dessin. » On ne sait pas si l’art paléolithique est réellement un « art de l’origine », mais depuis cinquante ans, nous nous posons la question de « l’origine de l’art ». Nous n’entendons pas cette expression « origine de l’art » la simple inscription dans une chronologie. Nous l’avons toujours entendu comme un ici et maintenant. Où et comment le fait artistique prend-il naissance ? À partir de quel moment peut-on dire d’un objet qu’il est une œuvre d’art ? « Le salon des réalités nouvelles à refusé les monochromes de Klein en 1955 au prétexte qu’une seule couleur ce n’est pas suffisant pour faire un tableau » dit Miguel. J’ajoute : « Voilà... c’est notre façon de poser la question de l’origine : où commence l’art ? Et non seulement quand commence l’art ? » Toute une partie de la démarche de Miguel repose sur cette question : « À partir de quel moment ce que nous produisons appartient à la peinture, à l’art, à la musique, à la poésie ? » Son recours à l’iconographie paléolithique s’inscrit dans ce questionnement. Rupture, encore, et continuité. Toujours.