RAPHAEL MONTICELLI

QUESTION DE FORMAT

/ Bibliophilie

Ce texte accompagne 8 estampes d’Alain Lestié. Il a été publié dans la monographie que lui a consacrée La Diane française ed. Nice, collection L’Art au carré, 2015

ALAIN LESTIÉ

UN ART DE LA DÉROUTE

QUESTION DE FORMAT

Les gravures qui illustrent la monographie publiée par la Diane française et qui apparaissent tout le long de cet article ont toutes le même format... Cette remarque n’est pas anodine : si le format du papier sur lequel s’inscrit la gravure sur bois est forcément à la taille du livre, il n’est pas obligatoire pour l’artiste d’y réaliser des gravures bord à bord. Rien ne l’empêche d’occuper différemment l’espace qui lui est imposé et de proposer des œuvres de différents formats. C’est bien par choix délibéré qu’Alain Lestié a décidé de s’en tenir à un format unique et de traiter la totalité de la surface. Il est donc légitime d’en faire la remarque, intéressant de se demander à quoi renvoie ce choix et de s’interroger sur la façon dont ce peintre se sert des formats.

- Alain Lestié, Gravure 1

L’oeuvre de Lestié se divise en deux grandes périodes : la première, jusqu’en 1993, présente des travaux de peinture sur toile. Dans la deuxième période, le peintre délaisse la toile, la peinture et la couleur, ne travaille plus que sur papier et ne se sert plus que du crayon. Toujours le même type de crayon, toujours le même type de papier, du même fabricant, de même grammage, dans un nombre très limité de formats, le plus fréquents étant de 80cm sur 40cm.

Cette attention aux formats, et à leur simplification est importante dans le travail de l’artiste : durant la période des peintures sur toile, il se servait déjà majoritairement d’un même format, un marine de 130x80...

Il faut noter au passage que si les peintures apparaissaient dans des formats standard, le format utilisé pour le dessin ne figure dans aucun catalogue commercial : Lestié le constitue par collage.

Cette attention au format et ce choix délibéré que fait le peintre, ne sont pas des phénomènes annexes. C’est le choix d’une surface, la décision d’accepter ou non la diversité des formats proposés par le commerce, la volonté de mettre le format en adéquation avec un projet artistique.

Les formats standards du commerce balisent notre vision du monde et en définissent en grande partie la représentation. Répartis en Figures, Marines et Paysages, ils fonctionnent comme de véritables pré-figurations et sont ainsi, avant même que le peintre les emploie, des symboles de l’espace physique que nous habitons, dans lequel nous nous déplaçons et disposons nos objets... S’appesantir sur le format, c’est réfléchir à la façon dont nous figurons, représentons, symbolisons l’espace de nos vies. Entrer dans le format, c’est entrer dans un espace particulier constitué pour accueillir, retenir et transmettre nos symboles et nos signes, nos images, nos traces, nos écritures... Toucher à ces espaces, c’est toucher aux espaces des symboles et des signes. Quand le monde dans lequel nous vivons, l’espace où nous nous déplaçons, connaît des perturbations, quand l’organisation même du monde est vacillante, nous en retrouvons la traces dans les espaces du symbole et du sens... Et si le monde semble se déchirer et s’émietter sous nos yeux, nous déchirons et émiettons ces espaces qui ne sont plus capables de le représenter, pour construire ceux qui le représenteront.

L’art moderne et contemporain nous offre des multitudes d’exemples de cette mise en cause des formats, du tableau, de nos modes de représentation et de symbolisation : les artistes se donnent des format nouveaux en prenant, leur propre corps, ou l’amplitude de leurs gestes comme étalon de mesure, ou les immenses murs des usines transformées en ateliers, ou l’espace même d’une architecture ou d’une ville. Ils découpent, déchirent, fragmentent, brûlent, émiettent, recollent, cousent, élargissent les formats, sortent de la toile, s’interrogent ainsi sur l’espace où nous vivons... On aura mis des noms d’artistes ou de mouvements sur chacune de ces pratiques, de Stella et Jasper Johns à Viallat, d’Arden Quin à Miguel, Charvolen ou Alocco...

Lestié se pose le même problème : il ne prend pas le format comme une évidence, il ne lui reconnaît pas de pertinence propre pour rendre compte de notre rapport à l’espace ou le symboliser. Mais, à l’évidence, il ne l’attaque pas de façon spectaculaire : il en respecte la traditionnelle orthogonalité et semble en avoir un usage traditionnel. Le spectateur croit alors se trouver en terrain connu et il doit y regarder à deux fois avant de se rendre compte que l’artiste a construit son format, qu’il lui a donné des proportions très inhabituelles, que, par exemple, il rompt avec le mythe du nombre d’or qui détermine la plupart de nos formats commerciaux les plus employés...

Comme tous les peintres contemporains, Lestié est sensible au divorce qui s’est installé entre notre vie et les moyens de la représenter. Mais, contrairement à la plupart d’entre eux, il décide de traiter le format sans le détruire pratiquement et sans proclamer cette destruction : il l’installe dans ce que nous en savons, nous laisse le reconnaître comme tel, et nous prend comme par la main pour nous faire sortir de cette route connue.

++++

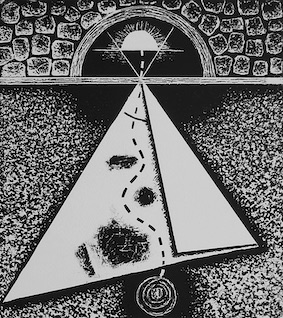

LA QUESTION DU CADRE

L’encadrement apparaît d’abord comme une protection des oeuvres. Il constitue une frontière, focalise le regard sur le tableau, le dessin ou l’estampe ; il met parfois la surface elle-même à l’abri des manipulations. Pour les 8 estampes de ce livre, cette protection matérielle, c’est le livre lui même, sa couverture, son étui. On retrouve pourtant le cadre, représenté dans la plupart des gravures : en son entier, il se développe sur les contours du papier ; multiplié, il délimite différents espaces de travail ; fragmenté, il devient élément graphique participant à la construction. Ainsi le cadre ne joue pas un rôle utilitaire : il fait partie des images et des symbole, du vocabulaire plastique, de l’artiste.

- Alain Lestié, Gravure 2

Ce recours à la représentation du cadre dans l’oeuvre est l’une des constantes du travail et de la réflexion de Lestié. On le trouve dans sa peinture dès les années 60, puis, à partir des années 90, dans ses dessins sur papier.

La raison en est que le cadre, qui marque les limites du format et en redouble la forme, a toujours joué dans l’art plus qu’un simple rôle utilitaire. L’encadrement classique assume, en plus, au moins un rôle ornemental, exaltant, parfois contrariant, l’esthétique de l’oeuvre ; il joue de séduction ou affirme la puissance du collectionneur et la valeur du tableau. Il renforce, en outre, cette image de la peinture comme fenêtre ou porte ouvertes sur un monde différent .

Dans l’art moderne et contemporain, le cadre peut devenir l’objet du travail de l’artiste. Certains le traitent comme un élément à part entière du tableau, l’intègrent et la peinture déborde alors sur lui. D’autres le font disparaître et refusent toute zone frontière entre le mur et l’oeuvre, comme si l’oeuvre était non pas un objet posé sur un mur, mais comme une partie de l’espace où elle est placée, ou comme si elle pouvait se prolonger sur le mur où elle apparaît. La forme radicale de cette volonté de faire disparaître le cadre apparaît chez les artistes qui mettent en cause le format orthogonal, notamment quand il ne travaillent plus la toile sur châssis.

On comprend que, du fait même de son rapport au format, Lestié considère les limites matérielles de l’oeuvre, les rapports entre intérieur et extérieur du tableau ou du dessin, le marquage de la frontière entre oeuvre et mur, non comme données intangibles, ou comme faits secondaires, mais comme éléments plastiques à part entière, comme problèmes dont chaque oeuvre constitue le traitement, une proposition de réponse.

Si le spectateur peut ne pas être conscient du traitement que Lestié fait subir au format, il est immédiatement confronté à ce qu’il fait du cadre, et suivant, d’une oeuvre à l’autre, les images que propose l’artiste, il est immanquablement conduit à se référer au cadre réel -et absent- que l’artiste représente. En outre, ces représentations -cadre en son entier, cadre désarticulé, cadre suggéré- et leur positionnement heurtent l’idée commune que nous nous faisons de l’encadrement. À nouveau, c’est en représentant le cadre, et non en l’intégrant ou en l’éliminant, que Lestié traite le problème. Il nous conduit à penser que le cadre, tout comme le format, font partie des éléments qui construisent ce que nous appelons "art" ou "peinture", et la représentation que nous nous en faisons. qu’ils participent de son fonctionnement aussi bien pratique que symbolique.

++++

QUESTION D’IMAGES / QUESTION DE SUJET

Que ce soit dans sa peinture, ses dessins ou ses gravures, Lestié apparaît comme un artiste de l’image. Entendons par là que ses oeuvres présentent des formes qui renvoient à des objets et des figures que nous rencontrons dans notre vie quotidienne : personnages, silhouettes, animaux, végétaux ; objets de notre environnement urbain ou naturel, bouts de villes, morceaux de ciel, fragments de mer, sentiers et chemins ; objets de la peinture et de l’art : au cadre évoqué plus haut, il faut ajouter les représentations du papier et de la toile ; les images d’images, enfin : photographies, dessins et reflets...

On dit parfois sommairement que la peinture contemporaine s’est éloignée de ses fonctions de représentations. Cette idée est deux fois inexacte. Elle est inexacte d’abord parce qu’on trouve dans l’histoire de la peinture aussi bien des images de la réalité que des motifs abstraits, géométriques ou non. Elle est inexacte ensuite parce que des pans entiers de la peinture contemporaine, parfois constitués en mouvements ou groupes, continuent à travailler sur les images, et que les mouvements que l’on dit abstraits, informels, aniconiques, matériologiques... ont la plupart du temps affaire à la représentation, même quand ils ne la traitent pas avec les moyens de la figuration.

- Alain Lestié, Gravure 3

De l’hyperréalisme aux figurations critique, narrative ou libre en passant par le Pop art et le Nouveau réalisme, l’art contemporain est un grand utilisateur d’images.

On comprend que, dans les années soixante, Alain Lestié ait été reconnu comme l’un des peintres du mouvement de la "peinture critique" : ses oeuvres naissent d’un regard critique sur ce que l’on appelle "peinture" et induisent chez le spectateur non pas la pure satisfaction de la reconnaissance, mais ce trouble qui nait en reconnaissant un objet sans en reconnaître ou en comprendre l’emplacement ou l’utilisation habituelle...

Dès le premier coup d’oeil, il apparaît clairement qu’il se sert de la figuration et qu’il est attaché à la représentation de l’image. Il l’est dès les années soixante, alors même qu’il exposait avec des peintres de la peinture analytique et critique, qui refusaient toute forme de figuration, toute forme même d’expressivité et qui considéraient que les objets de la peinture devaient résulter d’une réflexion critique sur ses constituants et son fonctionnement..

À vrai dire la démarche d’Alain Lestié part exactement des mêmes prémisses, comme nous l’avons vu pour les questions du format et du cadre. La différence tient dans la définition de « constituants » et de « fonctionnement » : pour Alain Lestié si le support -toile tendu sur châssis ou papier- les moyens et les outils, permettent la production des oeuvres, ils n’en sont pas les seuls constituants. Quant à la diffusion et la circulation des oeuvres, elles ne définissent pas, à elles seules, la totalité du fonctionnement du domaine artistique. À l’instar d’un Alocco, proche du mouvement analytique et critique, il fait de l’image et de la figure des constituants à part entière. Lestié estime ainsi que peindre c’est aujourd’hui mettre en question le rôle des images non pas, seulement parce que toute peinture fait image, comme le déclarait Alocco, mais parce que la peinture est faite d’abord de notre rapport aux images, de la façon dont chaque époque a traité, interprété, représenté, figuré, ce que nous voyons de la réalité, comment nous organisons nos figures, comment nous les faisons entrer dans nos réseaux symboliques, comment elles deviennent des clichés et des stéréotypes : le peintre est alors ce travailleur particulier qui traque notre rapport aux apparences, met en porte-à-faux nos systèmes de représentation, trouble la tranquillité et les habitudes de notre vision, nous incite non à admirer la beauté ou la ressemblance d’une image, mais à nous interroger sur sa pertinence et son bien fondé, sa raison d’être et d’être là.

Chaque oeuvre de Lestié est ainsi troublante. Le heurt des images entre elles y est pour quelque chose, ainsi que les dispositifs dans lesquels elles apparaissent, qui font parfois penser au surréalisme. Le trouble est plus grand encore, lorsque des représentations de la réalité se confrontent à des figures géométriques, des signes, des symboles, des lettres, des mots. Mais le plus troublant reste de voir apparaître des images qui se réfèrent à la même réalité et qui sont reprises et traitées de façon différentes ou dans des états différents : faux reflets de miroirs ou plans d’eau, ombres, silhouettes : ce trouble de l’image en ses avatars.

Parmi toutes les images qui se combinent ou cohabitent dans les oeuvres de Lestié prenons quelques unes pour approcher ce que creuse l’artiste...

L’image du cadre, d’abord, puisqu’on a évoqué plus haut ses brisures et sa multiplication. Là se joue une réflexion sur la limite et l’ornementation ; se représente -se donne à voir- la question du format, celle de l’incertitude des limites et de la consistance de nos espaces symboliques... En quoi il est vraisemblable que cette image est stratégique dans l’oeuvre de Lestié...

Si on s’intéresse aux avatars du cadre, on trouvera vite, dans les illustrations de ce livre comme dans le reste de l’oeuvre, que sa matière, le bois, se retrouve dans la représentation de ses divers états et on sera sensible à la façon dont ces images entrent en résonance. Le bois est ici forêt « profonde », là, branche coupée, ailleurs planche, clouée ou non, sur une caisse évoquant une sorte de pauvre cercueil. Et comment ne pas se dire alors, en feuilletant le livre, que ces états du bois, venus comme en écho aux états du cadre, eux mêmes symboles heurtant des symboles, figures d’espaces incertains où baignent des incertitudes d’espace, sont très matériellement et peut être très ironiquement, des gravures... sur bois, justement.

Autres images : les figures anthropomorphiques... Personnages féminins, silhouettes, visages, bustes... images et images d’images qui questionnent le regard du fait même de leur multiplication, de leurs transformations, de leur improbable présence, des relations qu’elles forcent à établir entre elles et avec les autres figures du lexique iconique de l’artiste... Voyons cette gravure : trois silhouettes... on suppose qu’elles sont masculines. Elles se trouvent placées à proximité de trois formes ovoïdes : on est amené à les lire comme des visages brouillés. Elles sont disposées sous un espace blanc sur lequel apparaît une trace : on hésite à se dire si c’est une tache, une épée ou une comète. Les trois silhouettes sont disposées au dessus d’une figure féminine : sur son ventre se lit une sorte de spirale... La raison chancèle... La raison qui cherche à voir et à mettre de l’ordre. Qu’il s’agisse de l’ordre dans la disposition des objets, de celui de la logique, ou de celui de la narration, aucune réponse. Ou trop de réponses. La raison chancèle, le questionnement s’agite et l’imagination s’emballe. Le "sujet" se dérobe. Le sujet : entendons bien, à propos de Lestié, le pluriel de ce mot. Le sujet : ce dont il est question, la peinture ; celui qui énonce la question, le peintre ; celui qui se pose la question, le regardeur... Voici une peinture qui n’est donc pas sans sujet. Voici une peinture qui met le sujet en question.

++++

QUESTION DE LIMITES

Dans une efficace formule Jean-Marie Pontevia intitulait le recueil de ses approches du travail d’Alain Lestié de "Travaux d’après peinture". La formule est efficace parce qu’elle joue sur le double sens du mot "d’après" : « travaux se référant à la peinture », ou bien « travaux venant après la peinture ». Car le travail de Lestié consiste bien à faire encore de la peinture alors que toute une partie de la contemporanéité la considère comme un art révolu, et à en faire en s’appuyant sur les représentations habituelles de ce qui constitue la peinture : le format, les limites, les formes. Nous avons vu qu’ainsi Lestié se situe pleinement et paradoxalement dans les problématiques de l’art contemporain. Nous avons vu aussi ce qui le distingue de nombre de ses contemporains : ce qui fait peinture ne se résout pas pour lui dans les seuls constituants matériels mais réside bien davantage dans ses constituants symboliques et sémiotiques.

Il est une autre question sur laquelle le travail de Lestié croise les problèmes de l’art de notre temps, celle des limites.

Poser la question des limites c’est d’abord poser un problème pratique, très matériel : celui du lieu où s’arrête le tableau. C’est aussi poser le problème de seuil, du lieu frontière entre l’art et "la vie". Et encore celui ci : où se trouve la frontière entre réel et figure, signe, symbole ? C’est enfin poser un problème artistique : à partir de quel moment un objet est-il reconnaissable comme objet de l’art ? Comme un fait de peinture ? On se souvient de cette anecdote du monochrome de Klein refusé comme œuvre d’art parce qu’un tableau, disait le jury, devait comporter au moins deux couleurs... Question de limites... Et des limites de l’art lui-même. Voilà bien une question récurrente de notre époque.

- Alain Lestié, Gravure 4

À la question de savoir ce qui est nécessaire et suffisant pour qu’il y ait œuvre, les réponses ne manquent pas : on dit qu’une simple trace suffit. Ou même une attitude. Un simple objet, quel qu’il soit, dès lors qu’il est mis en situation. Et un artiste tranche : "regardez-moi, cela suffit".

Reste que, dans tous les cas, nous sommes bien en recherche de ce à partir de quoi on peut dire qu’il y a "art", de ce minimum en deçà de quoi on ne peut le dire. Reste aussi que nous sommes en recherche du minimum de moyens ou de gestes à mettre en oeuvre pour que l’on puisse marquer, reconnaître et franchir le seuil qui sépare l’objet banal de l’objet d’art.

Les formes de l’art qui ont exploré la monochromie, utilisé l’objet industriel, le déchet, l’attitude vont toutes dans ce même sens : c’est dans l’objet lui-même, sa forme, son organisation, son contenu, ses matériaux... que se trouve ce minimum nécessaire et suffisant.

On peut défendre une autre idée et considérer que cette limite (ce seuil, cette « origine ») ne se trouve pas -ou pas seulement- dans l’objet ou la trace, mais dans la perception, les modes de réception de l’objet : c’est le regard du « spectateur », historiquement, socialement, culturellement, idéologiquement, définissable qui confère à un objet le statut d’objet artistique ou littéraire, plus généralement son statut particulier dans un contexte historique donné.

Alain Lestié croise dans son oeuvre les deux aspects du problème : il définit ou construit ce seuil en réduisant et simplifiant moyens et procédures. Il prend en compte le « regard » du spectateur, le met en question, se sert de ses représentations pour les troubler. En bref : l’artiste cherche à utiliser le minimum de moyens pour mettre en jeu et troubler les représentations.

++++

LE RECOURS AU NOIR

Le plus radical des choix de Lestié est d’avoir abandonné les couleurs pour ne s’en tenir qu’au noir. Il faudrait ajouter "et au blanc"... À cela près que le noir est ce que l’artiste ajoute, alors que le blanc est la couleur même du papier soit que l’artiste ne l’ait pas traité, le blanc est alors une réserve, soit qu’il l’ait enlevé du noir, le blanc est alors un retrait.

- Alain Lestié, Gravure 5

Depuis les années 90, les œuvres de Lestié apparaissent donc toujours comme des modulations, des symphonies de noir.

Cette décision porte en elle toutes les contradictions -et toute la dynamique- du "système Lestié".

Tout d’abord parce que le noir est un choix plastique, un choix de peintre qui a décidé de supprimer tout superflu et qui considère que, dans sa problématique, les variations colorées sont superflues. Elles détournent l’attention de l’objectif principal. Leur poids est tel qu’elles rendent impossible le travail de mise à distance, de critique, de déroute que Lestié a choisi. Même à l’époque où il peignait sur toile et employait des couleurs, il précisait : "comme mes tableaux sont chargés de sens, je préfère éteindre les couleurs". La formule, toute simple et évidente, nous dit tout : le noir radicalise cette extinction des couleurs.

Le choix du noir et l’attention aux images ont sans doute dicté chez Lestié l’abandon de la peinture, le passage au dessin et au support papier. En même temps, plastiquement, le noir, l’usage du crayon et du papier permettent de multiples et intenses développements esthétiques : variétés des modes de marquage, du trait au recouvrement, modulation des gris, estompages, blanc résultant de la réserve ou du gommage. En outre, le noir et blanc n’empêche en rien la restitution des couleurs... Chez tout spectateur qui voit un dessin ou une photographie en noir et blanc, jouent, comme en sourdine, les référents colorés : ainsi, employer le noir permet, une fois de plus, d’interroger les représentations du spectateur, de questionner son regard.

Car le noir est chargé de toutes sortes de significations, culturelles, symboliques, idéologiques, plastiques... Face au noir, la machine à fabriquer des stéréotypes se met immédiatement en marche. Terrible donc parce que, d’emblée, cette œuvre au noir, chargée de connotations, engage le spectateur dans un chaos de références où se mêlent les souvenirs de l’alchimie, la pauvre poésie de la nuit, un romantisme de bazar, le climat des heures funèbres, l’écho de tous les errements, les tonalités de la mélancolie...

Terrible et risqué donc, le recours exclusif au dessin au crayon noir... Mais une fois de plus particulièrement adapté au projet de l’artiste : l’économie des moyens conduit à exacerber les contradictions entre ce qu’il donne à voir et les habitudes visuelles du spectateur. Dans cette perspective, la gravure sur bois radicalise encore davantage le propos : elle interdit l’estompe en réduisant la gamme aux seuls blanc et noir, et le blanc résulte forcément d’une perte, d’un retrait du bois.

++++

QUESTION DE MOTS

Tout ce qui fait sens est convoqué dans l’œuvre de Lestié : support, format, limites, cadre, marquage, outils, images.

Ajoutons-y les éléments de l’écriture et de la langue : graffitis, lettres, fragments de mots, listes, phrases... et considérons que Lestié se pose systématiquement, dans son travail d’artiste, la question de la relation entre arts visuels -peinture ou dessin- et langage.

- Alain Lestié, Gravure 8

Nous sommes, encore une fois, dans une question, récurrente dans l’histoire de l’art, que nos contemporains ont traitée de façons diverses, la plupart du temps pour opposer ce qui est de l’ordre du langage et ce qui est de l’ordre du visuel, et que Lestié l’aborde de façon originale...

On connaît l’emblématique tableau de Magritte à ce sujet : la représentation d’une pipe sous laquelle l’artiste écrit : "ceci n’est pas une pipe", et soudain une évidence en chasse une autre. On sait aussi comment les mots, les inscriptions, les affiches, les journaux, les textes, lisibles ou non, figurent dans l’art moderne et contemporain. Le mot, la phrase, le fragment, le texte deviennent des éléments picturaux, ou des motifs de l’art.

À l’inverse on connaît aussi ces œuvres qui cherchent visiblement non seulement à éviter les mots, mais à empêcher toute nomination, sinon celle des outils, objets et procédures plastiques qui les composent. Comme si l’art naissait justement d’un défaut, d’une insuffisance du langage, pêchant dans des zones hors langage, en marge de lui, ou d’avant le langage, dans ce qui n’est pas encore nommé ou nommable, et que l’œuvre peut cerner et faire surgir. Cette sorte de défiance à l’égard du langage peut aller jusqu’à la mise en cause de la pratique du titre, voire de la signature de l’artiste.

Chez Alain Lestié les images sont, une à une, toutes nommables, et il est aisé d’en établir le lexique. Parallèlement, les objets de langue, graphèmes, mots, phrases interviennent à côté des images, à la fois porteurs d’images, et images parmi les images, ils contribuent, comme tels, à l’élaboration de l’œuvre.

Ce X et ce A que l’on trouve dans l’une des estampes, font eux-mêmes un écho banal et inversé à l’alpha et à l’omega. En même temps, leur forme, leur force graphique, leur pure qualité d’image jouent avec le triangle, la rature, le sexe et la croix ; questionnent l’identité des silhouettes à côté desquelles, ou sur lesquelles elles s’inscrivent ; dialoguent avec d’autres formes : la flèche qui (dés)oriente, la spirale -trace, indice d’un geste- symbole habituel de création, qui s’inscrit justement sur le ventre d’une forme féminine. On les retrouve d’une estampe à l’autre, et leurs échos tremblants font encore trembler le sens. On les retrouve dans les dessins et les peintures, confirmant que nous n’avons pas affaire à d’aléatoires, oniriques et circonstancielles constructions, mais à un "dérèglement raisonné" du sens.

Dans telle autre estampe -et on en trouvera des exemples dans l’ensemble de l’œuvre- c’est une phrase entière qui apparaît, comme cette citation de Lucrèce "de nihilo nihil", "rien n’est issu de rien" qui sonne à la fois comme une position philosophique et... comme le programme artistique de Lestié.

A la différence des œuvres sur toile ou sur papier, les estampes de cet ouvrage n’ont pas chacune un titre... L’artiste leur a donné un titre générique : "somme toute", qui joue le même rôle que les titres des œuvres, et y travaille les mots, les images et le sens, comme il le fait dans le travail plastique...

Dans l’usage courant, on donne un titre ou une légende à une image d’abord pour resserrer la multiplicité des sens qu’elle porte, orienter le regard, limiter les interprétations possibles.

"Temps mêlés", "Parties de campagne", "Réflection", "Liminaires", "Strophes", "Postfaces", les titres, chez Lestié, appartiennent à des registres divers. Ils jouent sur la multiplicité des sens d’un mot, en accentuent les ambiguïtés, les résonances, les contenus culturels, en font bouger les contextes... S’ils semblent parfois redondants avec le contenu d’une œuvre, c’est pour en faire apparaître aussitôt l’ambiguïté. En d’autres termes, au lieu de fermer les interprétations de l’image, le titre les ouvre et contribue à la déroute... On voit bien par exemple comment "réflection" semble simplement d’abord désigner ce que l’on voit sur l’image : le reflet d’un arc de cercle de part et d’autre d’un horizon. Mais il engage aussitôt à la "réflexion" qui exige de pousser au delà de ce reflet et de cet horizon.

"Parties de campagne" reprend à la fois une expression toute faite, un titre de nouvelle, un motif de peintre et un titre de film... Le titre est posé sur un dessin qui représente des bouts de papier fixés sur un mur contre lequel est posée une branche brisée. D’un rameau, à droite de la branche, un ruban tressé rejoint, en arc, les bouts de papier sur lesquels figurent des fragments de paysage campagnard... Le titre participe, non sans ironie, des effets de sens et de la polysémie des images.

"Épisodes", enfin, s’inscrit au dessus de deux figures : un nuancier de gris posé verticalement, à la droite duquel est représenté une branche coupée, épisodes d’une -ou plusieurs- narration désarticulée...

Le titre, chez Lestié, n’est pas simple référence de catalogue. Il résulte d’un travail sur la langue et d’une réflexion sur ce qui est en jeu dans l’œuvre qu’il désigne. Il propose de l’œuvre une approche, que l’on croit d’abord univoque et que l’on reconnaît soudain comme plurielle, sert de seuil par lequel on passe et repasse pour des visites chaque fois différentes. C’est ainsi le lieu où se focalise le rapport au récit dans les œuvres de Lestié... Récit impossible, parce que récit multiple sans cesse alimenté de ses propres potentialités... Récit impossible parce que... exponentiel.

"Somme toute"... expression banale, équivalent de "tout bien considéré", "après tout", comme si l’on s’engageait dans une proposition nouvelle... Mais, considérant ces huit estampes et les reliant à l’ensemble de l’œuvre, le mot "somme" prend une autre résonance... Ces huit estampes sont une somme, la synthèse, sinon le résumé, de la démarche de Lestié, et les huit estampes se présentent comme une interprétation, par l’artiste lui même, de sa démarche d’artiste. Elles reprennent les thèmes qu’il traite dans son œuvre peint, les problèmes qu’il s’y pose et nous pose, les effets esthétiques qu’il vise et la réflexion qui les sous-tend, la leçon d’art -et de vie- qu’elle constitue.

L’oeuvre de Lestié ne se réalise pas dans l’illusion de la transparence des mots et des images, ou de l’équivalence entre eux, mais dans les ambiguïtés, les faux sens, la polysémie... Elle ne se réalise pas non plus en dehors de langue, dans une zone d’absence de la langue, mais dans la langue même, à l’intérieur des trouées ou des incertitudes de la langue. L’œuvre de Lestié est une machine à transformer nos idées et nos images, une machine à penser et à imaginer : un complexe dispositif dans lequel il pense et imagine, et qu’il propose au spectateur. Ce faisant, il ne lui dit pas : "Voici ce que je pense et ce que j’imagine", mais "Regarde... À toi maintenant de penser et d’imaginer".

++++

QUESTION D’ASCÈSE

L’artiste s’est dépouillé de toute illusion, toute séduction, toute fioriture. Il est penché sur sa feuille de papier -ou ce rectangle de bois qu’il va devoir graver. Dans sa main, un crayon... Le même papier. Le même format. Le même crayon.

- Alain Lestié, Gravure 6

Peut-on imaginer le temps et les gestes ? Imagine-t-on la position de l’artiste ? Imagine-t-on les tensions du corps ? Les doigts et la main, le bras et l’épaule ne sont pas seuls sollicités. Imagine-t-on les relations des yeux au papier ? Pour obscurcir, estomper, préserver la surface le crayon et la gomme sont des outils précaires et laborieux. Ils ne permettent aucune impétuosité. Ils exigent de l’insistance, de l’abandon. Imagine-t-on les pensées de l’artiste dessinant ? Le travail de l’esprit tenant le corps en laisse ou par lui tenu ? La pensée, le rêve et le corps à l’unisson des doigts et des bras ? Imagine-t-on cette forme artistique de la méditation ?

Le travail de Lestié engage le corps. Pourtant, Jean-Marie Pontevia en fait quelque part la remarque, le corps de l’artiste n’est pas visible dans l’œuvre... Et en effet : le corps, bien que longuement et lourdement engagé n’est pas visible. Cette invisibilité est une mise en retrait, pas une absence. Ce que l’artiste met en retrait, c’est l’exaltation de l’individu qui œuvre, et non seulement son corps, mais ses affects et son ego. Parce que toute sa démarche, suivant rigoureusement des règles strictes, s’inscrit dans cet oubli de soi, elle peut renvoyer le spectateur à lui-même, à ses représentations, à sa vision du monde et de l’art : l’œuvre qu’il construit, paradoxale et déroutante, est ouverte à toutes les aventures de l’altérité.

- Alain Lestié, Gravure 7